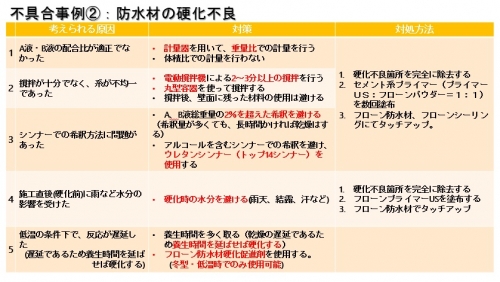

塗料の基礎知識

2021/04/14

.jpg)

「防水材が乾かない!なんで?どうしたらよかったの(泣)?」~防水材不具合シリーズ第2弾~

管理者用.jpg)

「防水材が乾かない!なぜ?」

というお問合せをよくいただきます。

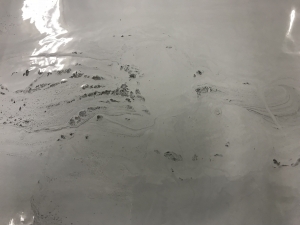

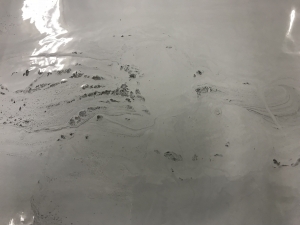

防水材の硬化不良事例1

このような状況を「硬化不良」と言います。

もうすぐ梅雨(気が早い)。

梅雨前にしっかりと防水材を塗布し、雨漏りを防ぎたい今日この頃。

(デジャヴ)

そこで、本日は、防水材の不具合シリーズ第2弾!

「防水材の硬化不良」の原因や対策、対処法について、

たっぷりと説明いたします。

まずは、「防水材の硬化不良」の原因から見ていきましょう!

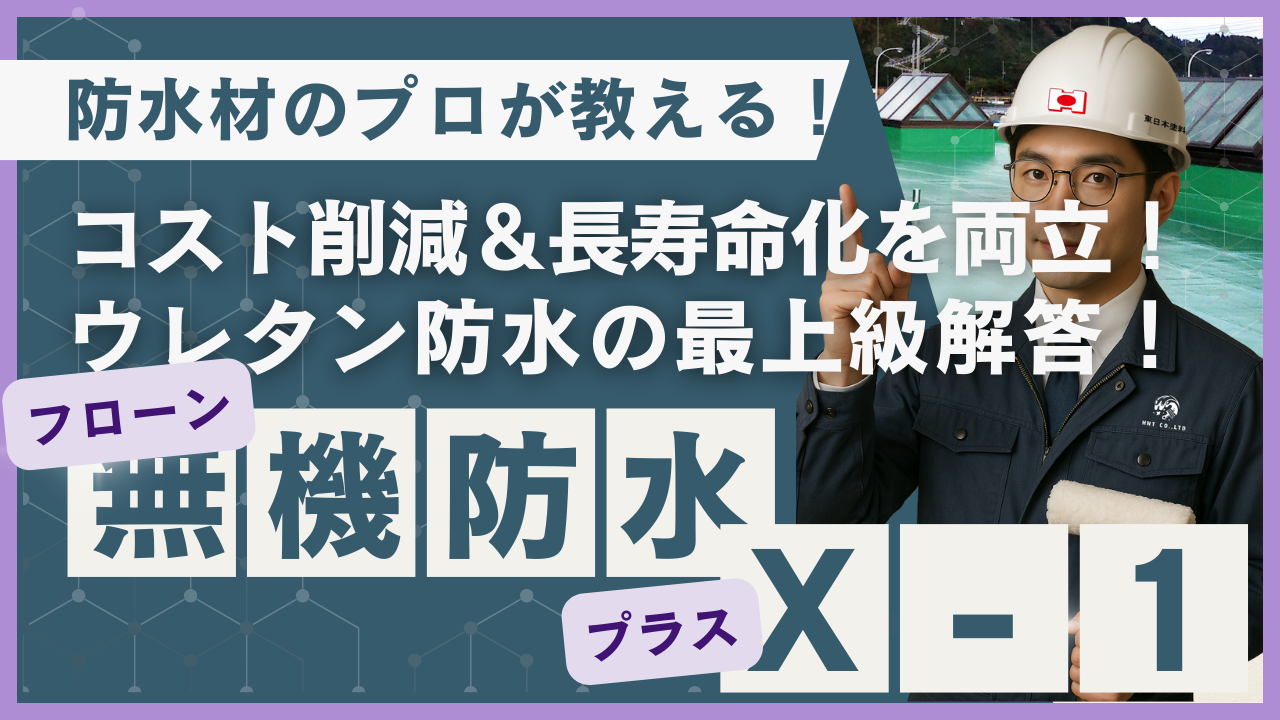

原因1: A液とB液の混合比が適正ではなかった

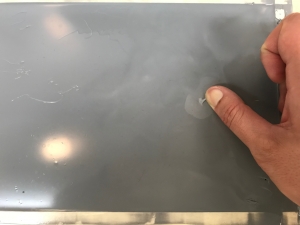

防水材の硬化不良事例2

現場の失敗例

「だいたいの量を混ぜればいいんでしょ?大丈夫、いつもこうやってる!」

「秤がなかったし、計るの面倒だから目分量でやっちゃった」

「1:1って書いてあったから、同じ量を混ぜたよ」

硬化不良の原因

2液塗料の場合、A液とB液の反応で硬化します。

しかし、配合比が適正でないと、正しく反応せず、

硬化不良を起こしてしまいます。

対策

必ず計量器を使って重さを計って混合しましょう。

目分量ですと、どちらかが多くなったり少なくなったりして、

ただしく反応しないことがあります。

また、必ず「重さ」を計ってください。

体積比ではないので、注意が必要です。

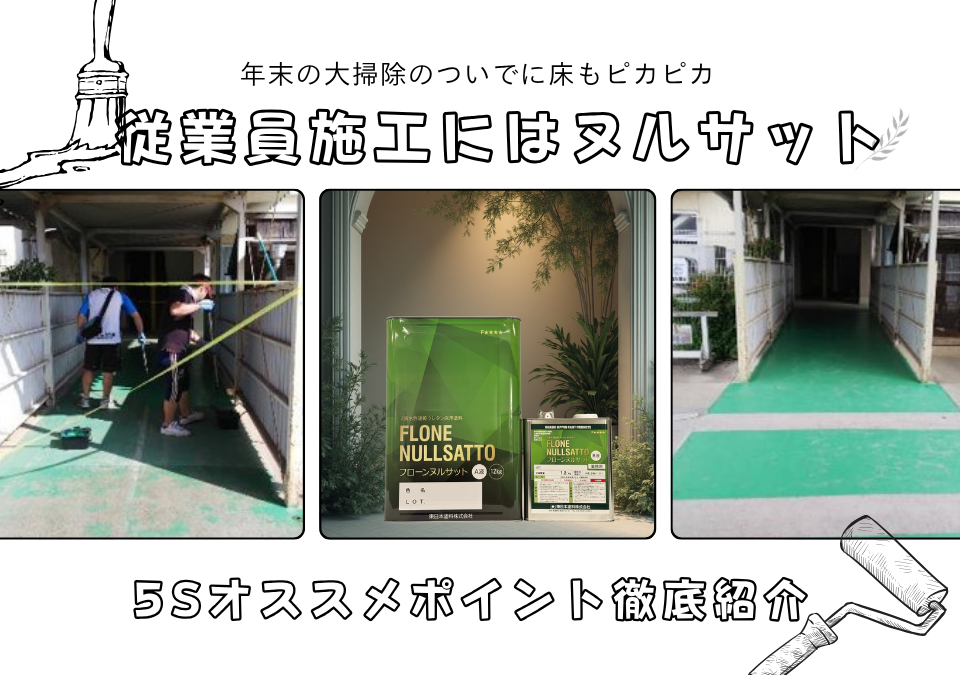

原因2: 正しく撹拌ができていなかった

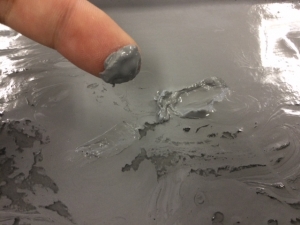

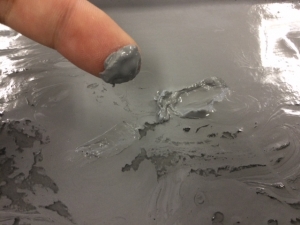

防水材の硬化不良事例3

現場の失敗例

「電動撹拌機?なんて持ってないから、棒で混ぜたよ」

「軽く混ぜたら簡単に混ざった!硬化剤の色も消えたし、大丈夫だと思って・・・」

硬化不良の原因

先程も原因1で述べた通り、

2液の塗料は、A液とB液の反応で硬化します。

そのため、しっかりと混ざっていないと反応が起きず、硬化しません。

また、棒で混ぜただけですと、十分に撹拌することができず、

硬化不良を起こしてしまいます。

また、電動攪拌機を使ったとしても、撹拌時間が短い場合、

ムラができてしまい、反応が起きず、これも硬化不良の原因となります。

上の写真をご覧ください。

撹拌不足でA液とB液が混ざっていないと、

上の写真のように、分離した状態になってしまいます。

対策

必ず電動撹拌機を使用!

そして充分な時間撹拌してください。

また、攪拌後でも、缶の側面に残ってしまった材料でも、

硬化不良になる恐れがあるため、使用しないでください。

原因3: 過度な希釈をした・シンナーを間違えた

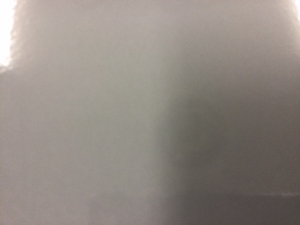

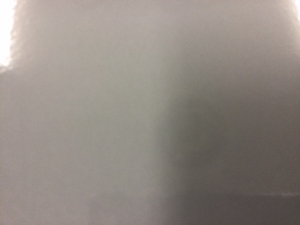

防水材の硬化不良事例4(わかりづらくてすみません)

現場の失敗例

「どろどろしていてとても塗りづらい!だから希釈したよ」

「どのくらい・・・・?うーん、塗りやすくなるくらい入れたよ」

「何のシンナーだって?わからないけどアルコールが入ってるシンナーだと思うよ」

硬化不良の原因

弊社の防水材は基本的に希釈することをお勧めしておりません。

希釈せずにお使いいただいております。

しかしながら、お客様からは、

「粘度が高いから塗りづらい。もっとさらさらにしたい」

というお声をよくいただきます。

その際は、シンナーでの希釈とお答えしておりますが、

その希釈量が多かったり、おすすめしているシンナーではないものを使用すると、

まったく乾かず、硬化不良が起こってしまうのです。

対策

A液・B液総重量の1~2%以下で希釈してください。

これ以上多い場合、乾燥に非常に時間がかかりますが、

時間を置けば、乾燥はします。

しかし、長時間水分にも当てずに、

また、ちり・ホコリを防ぎながら乾燥させるのは難しいと思いますので、

基本的には入れ過ぎないほうがよいでしょう。

また、アルコールを含むシンナーでの希釈は避けてください!

必ずウレタンシンナー(弊社製品で言うと「トップ14シンナー」)を

ご使用ください。

「塗料用シンナー」もお使いいただけませんので、ご注意ください!

原因4: 乾く前に水分にあたってしまった

現場の失敗例

「急いでいたから塗装後の天気を確認しないで施工したら、雨が降ってきた!」

「夜中に結露したみたい・・・その後、全然乾かない!」

硬化不良の原因

施工直後に雨や結露などの水分の影響を受けてしまうと

硬化不良が起きてしまいます。

また、施工中の汗が落ちてしまうだけでも

硬化不良の原因となりますので、ご注意ください。

対策

乾燥時間中の水分は避けましょう。

雨が降る前の施工、寒暖差が激しく結露が出る可能性がある時期、

また、汗が落ちないような工夫などを心がけましょう。

原因5: 気温が低く、乾燥に時間がかかっている

現場の失敗例

「5℃以上はあったけど寒い日に施工したら、全然乾かない!」

硬化不良の原因

低温時は乾燥に非常に時間がかかります。

そのため、低温が原因のみであれば、

乾燥時間を延ばせば硬化します。

対策

先述のとおり、乾燥時間を延ばせば硬化はします。

しかしながら、先述の通り、

長時間水分にも当てずに、

また、ちり・ホコリを防ぎながら乾燥させるのは難しいと思いますので、

低温時の施工は避けた方がよいでしょう。

また、「そんなに待てない!」という場合には、

防水材専用の硬化促進剤を使用することをおすすめいたします。

弊社製品では、「フローン防水材硬化促進剤」。

A液とB液を混合する際に、使用するものです。

こちらは、冬型・低温時のみ使用可能となっております。

夏型や暖かい時期に使用してしまうと、

可使時間が非常に短くなってしまいますので、

使用はお控えください。

さて、防水材の硬化不良の原因はお分かりいただけたでしょうか?

「いや、待て、既に硬化不良が起こってしまってるんだ!」

「待てど暮せど乾かない・・・目の前のこれ、どうしよう?」

では、硬化不良が起きてしまったらどうしたらよいのでしょうか?

下記に、処理方法をご紹介いたします!

硬化不良発生時の処理方法

原因1~2の場合

原因3の場合(アルコールを含む溶剤で希釈した場合)

原因4の場合

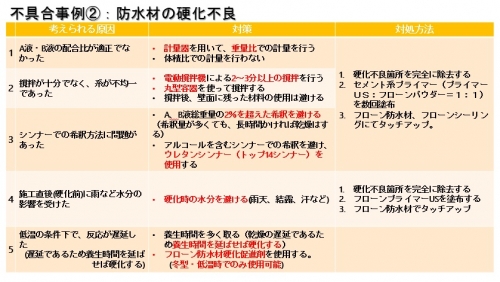

下記に、今回の内容を一覧表にして、まとめておきますね。

せっかく時間とコストをかけて防水工事をするのですから、

不具合なく、キレイに仕上げたいですよね。

ぜひ、ご参考いただけますと幸いです。

それでは、不具合のない美しい防水材ライフ(?)をお過ごしください!

というお問合せをよくいただきます。

防水材の硬化不良事例1

このような状況を「硬化不良」と言います。

もうすぐ梅雨(気が早い)。

梅雨前にしっかりと防水材を塗布し、雨漏りを防ぎたい今日この頃。

(デジャヴ)

そこで、本日は、防水材の不具合シリーズ第2弾!

「防水材の硬化不良」の原因や対策、対処法について、

たっぷりと説明いたします。

まずは、「防水材の硬化不良」の原因から見ていきましょう!

原因1: A液とB液の混合比が適正ではなかった

防水材の硬化不良事例2

現場の失敗例

「だいたいの量を混ぜればいいんでしょ?大丈夫、いつもこうやってる!」

「秤がなかったし、計るの面倒だから目分量でやっちゃった」

「1:1って書いてあったから、同じ量を混ぜたよ」

硬化不良の原因

2液塗料の場合、A液とB液の反応で硬化します。

しかし、配合比が適正でないと、正しく反応せず、

硬化不良を起こしてしまいます。

対策

必ず計量器を使って重さを計って混合しましょう。

目分量ですと、どちらかが多くなったり少なくなったりして、

ただしく反応しないことがあります。

また、必ず「重さ」を計ってください。

体積比ではないので、注意が必要です。

原因2: 正しく撹拌ができていなかった

防水材の硬化不良事例3

現場の失敗例

「電動撹拌機?なんて持ってないから、棒で混ぜたよ」

「軽く混ぜたら簡単に混ざった!硬化剤の色も消えたし、大丈夫だと思って・・・」

硬化不良の原因

先程も原因1で述べた通り、

2液の塗料は、A液とB液の反応で硬化します。

そのため、しっかりと混ざっていないと反応が起きず、硬化しません。

また、棒で混ぜただけですと、十分に撹拌することができず、

硬化不良を起こしてしまいます。

また、電動攪拌機を使ったとしても、撹拌時間が短い場合、

ムラができてしまい、反応が起きず、これも硬化不良の原因となります。

上の写真をご覧ください。

撹拌不足でA液とB液が混ざっていないと、

上の写真のように、分離した状態になってしまいます。

対策

必ず電動撹拌機を使用!

そして充分な時間撹拌してください。

また、攪拌後でも、缶の側面に残ってしまった材料でも、

硬化不良になる恐れがあるため、使用しないでください。

原因3: 過度な希釈をした・シンナーを間違えた

防水材の硬化不良事例4(わかりづらくてすみません)

現場の失敗例

「どろどろしていてとても塗りづらい!だから希釈したよ」

「どのくらい・・・・?うーん、塗りやすくなるくらい入れたよ」

「何のシンナーだって?わからないけどアルコールが入ってるシンナーだと思うよ」

硬化不良の原因

弊社の防水材は基本的に希釈することをお勧めしておりません。

希釈せずにお使いいただいております。

しかしながら、お客様からは、

「粘度が高いから塗りづらい。もっとさらさらにしたい」

というお声をよくいただきます。

その際は、シンナーでの希釈とお答えしておりますが、

その希釈量が多かったり、おすすめしているシンナーではないものを使用すると、

まったく乾かず、硬化不良が起こってしまうのです。

対策

A液・B液総重量の1~2%以下で希釈してください。

これ以上多い場合、乾燥に非常に時間がかかりますが、

時間を置けば、乾燥はします。

しかし、長時間水分にも当てずに、

また、ちり・ホコリを防ぎながら乾燥させるのは難しいと思いますので、

基本的には入れ過ぎないほうがよいでしょう。

また、アルコールを含むシンナーでの希釈は避けてください!

必ずウレタンシンナー(弊社製品で言うと「トップ14シンナー」)を

ご使用ください。

「塗料用シンナー」もお使いいただけませんので、ご注意ください!

原因4: 乾く前に水分にあたってしまった

現場の失敗例

「急いでいたから塗装後の天気を確認しないで施工したら、雨が降ってきた!」

「夜中に結露したみたい・・・その後、全然乾かない!」

硬化不良の原因

施工直後に雨や結露などの水分の影響を受けてしまうと

硬化不良が起きてしまいます。

また、施工中の汗が落ちてしまうだけでも

硬化不良の原因となりますので、ご注意ください。

対策

乾燥時間中の水分は避けましょう。

雨が降る前の施工、寒暖差が激しく結露が出る可能性がある時期、

また、汗が落ちないような工夫などを心がけましょう。

原因5: 気温が低く、乾燥に時間がかかっている

現場の失敗例

「5℃以上はあったけど寒い日に施工したら、全然乾かない!」

硬化不良の原因

低温時は乾燥に非常に時間がかかります。

そのため、低温が原因のみであれば、

乾燥時間を延ばせば硬化します。

対策

先述のとおり、乾燥時間を延ばせば硬化はします。

しかしながら、先述の通り、

長時間水分にも当てずに、

また、ちり・ホコリを防ぎながら乾燥させるのは難しいと思いますので、

低温時の施工は避けた方がよいでしょう。

また、「そんなに待てない!」という場合には、

防水材専用の硬化促進剤を使用することをおすすめいたします。

弊社製品では、「フローン防水材硬化促進剤」。

A液とB液を混合する際に、使用するものです。

こちらは、冬型・低温時のみ使用可能となっております。

夏型や暖かい時期に使用してしまうと、

可使時間が非常に短くなってしまいますので、

使用はお控えください。

さて、防水材の硬化不良の原因はお分かりいただけたでしょうか?

「いや、待て、既に硬化不良が起こってしまってるんだ!」

「待てど暮せど乾かない・・・目の前のこれ、どうしよう?」

では、硬化不良が起きてしまったらどうしたらよいのでしょうか?

下記に、処理方法をご紹介いたします!

硬化不良発生時の処理方法

原因1~2の場合

- 硬化不良個所を完全に除去する

- フローンプライマーUS+フローンパウダーを1:1で配合したものを数回塗布

- フローン防水材、フローンシーリングでタッチアップ

原因3の場合(アルコールを含む溶剤で希釈した場合)

- 硬化不良個所を完全に除去する

- フローンプライマーUS+フローンパウダーを1:1で配合したものを数回塗布

- フローン防水材、フローンシーリングでタッチアップ

原因4の場合

- 硬化不良箇所を完全に除去する

- フローンプライマーUSを数回塗布

- フローン防水材でタッチアップ

下記に、今回の内容を一覧表にして、まとめておきますね。

せっかく時間とコストをかけて防水工事をするのですから、

不具合なく、キレイに仕上げたいですよね。

ぜひ、ご参考いただけますと幸いです。

それでは、不具合のない美しい防水材ライフ(?)をお過ごしください!

.jpg)