梅雨!夏!塗料・塗装にはキケンな季節・・・・どうしたらいいの?~高温高湿時の施工について~

管理者用

高温多湿時における施工の注意点

6月です。

もうすぐ梅雨時期に入ります。

(既に梅雨が終わっている沖縄の方、梅雨がない北海道の方などなど、すみません)

気温が上がってきて、湿度も高くなる時期になると、

お問い合わせの内容として増えてくるのが、塗装中・塗装後の不具合です。

ここでは、高温多湿時における不具合と、その防止策について、説明していきましょう。

高温多湿時施工に伴う不具合事例

「缶が熱い!」

「缶の中の塗料から煙が出ている!」

という状況に遭ったことはありませんか?

塗料を撹拌し、しばらく放置していると、上記のような現象が起こることがあります。

では、なぜ、このような現象が起きるのでしょうか?

それは、気温と湿度が関係しています。

これから夏に向けて気温が上昇してくると、

塗料の可使時間が短くなり、様々な不具合を生じさせます。

また、梅雨時の様に、じめじめした高湿時も同様です。

特に、厚膜塗床材は非常に顕著に不具合が発生します。

では、実際にどのような不具合が発生するのでしょうか?

レベリング不良

写真右側がレベリング不良・凸凹してしまっています。

可使時間を超えてしまった塗料を塗布すると発生するレベリング不良。

通常、塗装直後にできた塗料の凹凸は、時間の経過とともに滑らかになります。

(この現象をレベリングといいます。)

施工時の気温が高い場合、

また、それに伴って塗料自体の温度が高くなってしまった場合、

通常よりも可使時間が短くなってしまいます。

そうなると、塗っている途中で塗膜の硬化が始まってしまい、

レベリングせず、ローラー跡やコテ跡が残ってしまうため、

通常よりも、速やかな作業が必要となります。

発生の恐れがある塗料

反応硬化型厚膜塗料(エポキシ系塗料、ウレタン系塗料、水性硬質ウレタン系塗料)

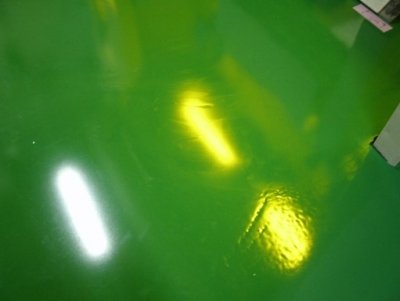

発泡

写真下部、照明の映り込み方がぼやけてしまっています。この部分が発泡しています。

高湿度時にウレタン樹脂系塗り床材を施工すると、

発泡し、仕上り不良となることがあります。

また、施工後、塗膜の養生中に水分に触れても、同様に発泡してしまいます。

ところで、なぜ発泡するのでしょうか?

それは、ウレタン樹脂系塗料に使われているイソシアネート系の硬化剤が水分と反応し、

二酸化炭素を発生させてしまうからです。

そのため、弊社では、相対湿度80%以上の環境下では、

施工を中止することをお勧めいたします。

施工してしまった場合は、水分との接触をできるだけ避けてください!

発生の恐れがある塗料

ウレタン樹脂系塗料

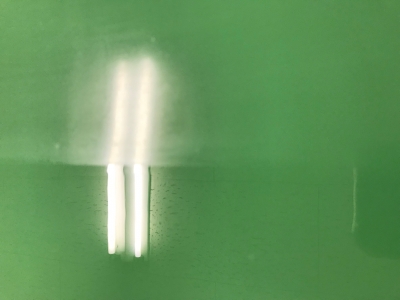

発熱

缶全体、特に右側の発泡がひどい状態です。塗料自体が熱を持ち、沸騰したような現象が起きています。

缶も大変熱くなってしまったため、水を入れ、冷却しているところです。

塗料を混合、撹拌した後、缶の中に放置すると、急激に反応が進み、発熱してしまいます。

また、缶の中の塗料の量が多い場合、

発熱した状態のまま放置すると、発煙し、缶の中の材料が膨張します。

万が一、発煙した場合は、冷水を注ぐなどして、すぐに缶の中の材料を冷やしましょう。

また、発熱・発煙を防ぐためにも、混合・撹拌した塗料は、速やかに床面へ流し延べてください。

発生の恐れがある塗料

反応硬化型厚膜塗料(エポキシ、ウレタン、水性硬質ウレタン系塗料等)

ひび割れ

高温、直射日光、強風などの影響から、表面乾燥が先行することで、

内部の硬化不良や硬化時の収縮速度の差から、ひび割れが発生することがあります。

つや引け

高湿度時に施工したり、塗装後、塗膜の養生中に結露が生じたりした場合、

水分の影響で艶が引けることがあります。

また、可使時間を超えた材料を使用すると、

塗り継ぎ部の艶に差が生じることもあります。

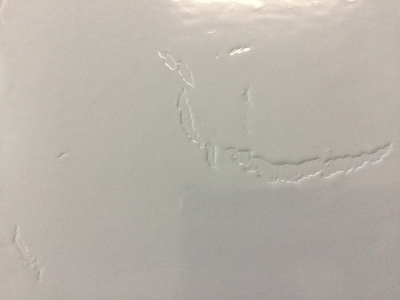

白化

白くラインのように白化が発生しています。

高湿度時に塗床材を施工後、表面が結露してしまったり、

硬化後間もない時期に水分が接触してしまったりすると、

その水分が塗膜内に取り込まれてしまい、塗膜が白くなってしまいます。

これを「白化(はっか)」と言います。

白化した面は密着力が劣ってしまいますので、

上塗りをする場合、白化箇所を除去した上で、プライマーの塗り直しが必要となります。

アミンブラッシングについて

エポキシ樹脂系塗床材の場合、水分に溶け込んだ炭酸ガスと反応することで、

アミンブラッシングという現象が起こることもあります。

これも白化の一種です。

この場合も、密着力が劣ってしまいますので、注意が必要です。

密着不良

先述した通り、白化が起こってしまうと密着力が弱くなってしまいます。

そのため、白化箇所を除去することなく、上に塗り重ねてしまった場合は、

剥がれやすくなってしまいます(剥離)。

床塗料を2回塗する際も同様で、

1層目を塗布した後に結露が発生し、その上に2層目を塗り重ねてしまった場合は、

1層目と2層目との間で剥離が起きやすい状態となります。

不具合を避けるためには

気温が30℃以上、湿度80%以上の環境下では、不具合が発生する可能性が高くなりますし、

気温が高いと塗料の可使時間も短くなり、不具合を誘発することがありますので、

通常時以上の注意が必要です。

各製品カタログには、温度に応じた可使時間や上塗可能時間を記載しております。

必ずカタログを確認した上で施工しましょう。

「施工環境が悪いのは分かっている。でも、施工しなきゃいけないんだ!」

という現場もあると思います。

そういった場合には、不具合が起きる可能性を認識した上で、

下記のような対策を行いましょう。

・高温時には可使時間が短くなることを想定した準備等(人員を増やすなど)を実施

・1日の中で涼しい時間帯を選んで施工する(午前中など)

・養生中は水分の接触を避ける

・換気を良くする、送風機を使用するなどして湿気がこもらないようにする

最後に

いかがでしたでしょうか?

高温・高湿、どうしても避けられない時期になってきました。

事前準備をしっかりとし、

できるだけリスクを減らすよう対処しながら塗装していきましょう!

.jpg)

.jpg)