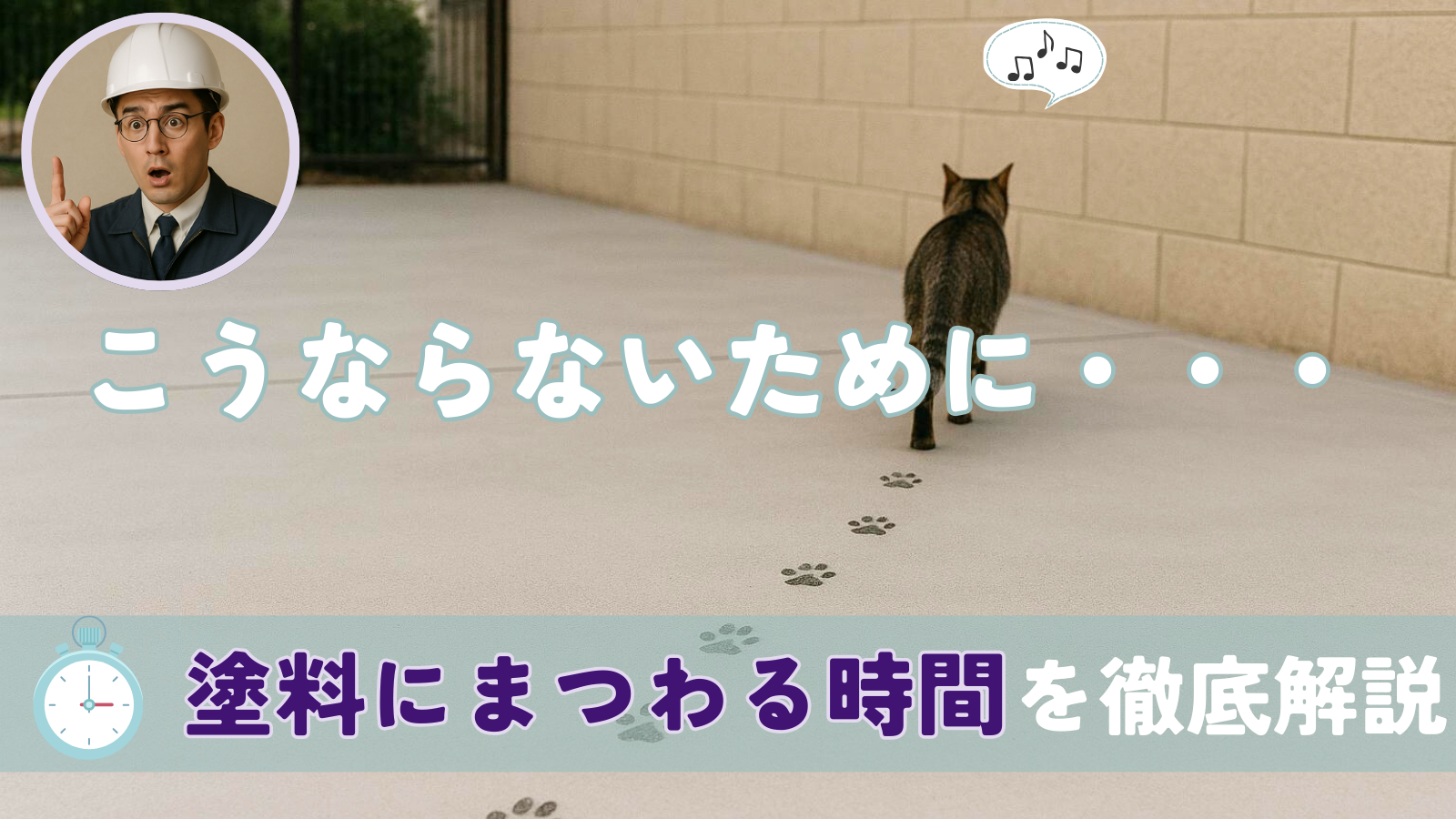

「トップコートが白化してしまった!」~冬期防水材施工対策~

管理者用.png)

はじめに

暖冬とは言え、毎日寒い日々が続きます。

こんな寒い冬によくあるのが、防水材のトップコート白化。

(上記写真をご覧ください)

「あっ!施工した防水材のトップコートが白くなってしまった!」

というご経験をされた方は、少なくないのではないでしょうか。

低温下では塗料の性質上、白化・硬化不良の不具合が出やすい事は、

皆様もご存知かと思います。

冬場の防水施工にありがちな不具合事例・白化。

過去にも変色の不具合事例をご紹介しておりますが、

今回は「なぜトップコートが白化してしまうのか?」に焦点を合わせ、

その仕組みを掘り下げていきましょう!

↓↓↓過去記事のこちら↓↓↓

「トップコートの色が変色している!なんで・・・(泣)?」~防水材不具合シリーズ第4弾~

白化の事例紹介

まずは、白化の事例からご紹介してまいりましょう!

実は塗料のタイプによって、白化が起こるメカニズムは違うんです。

これは、白化の原因にも繋がってくるので、まずはここから説明しますね!

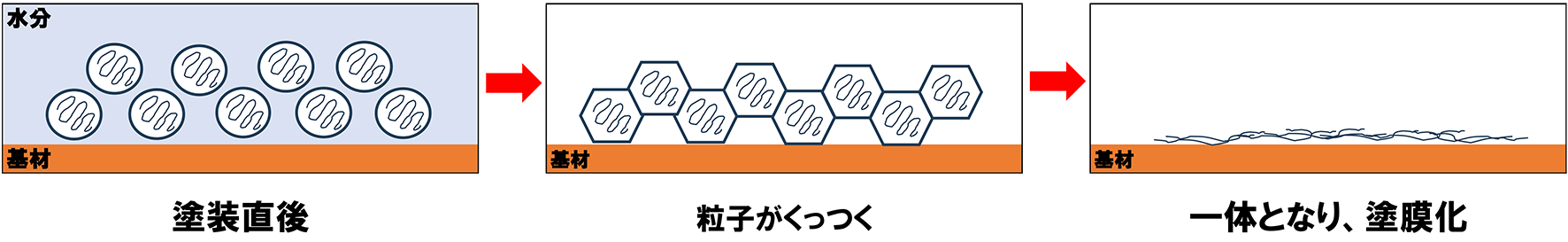

1液水性タイプの場合

当社品ですと、「シートトップ」シリーズがこのタイプとなります。 シートトップ等の1液水性塗料(エマルジョン塗料)は、

シートトップ等の1液水性塗料(エマルジョン塗料)は、

塗装後、水分が飛び、残ったエマルジョン粒子が一体となり、塗膜となります。

これを「融着」といいます。

しかし、結合段階で、外部から水分が付着することで結合が阻害され、

その部分が、

「うまくエマルジョン粒子が融着できなかったまま、白化して出来上がった塗膜」

となってしまいます。

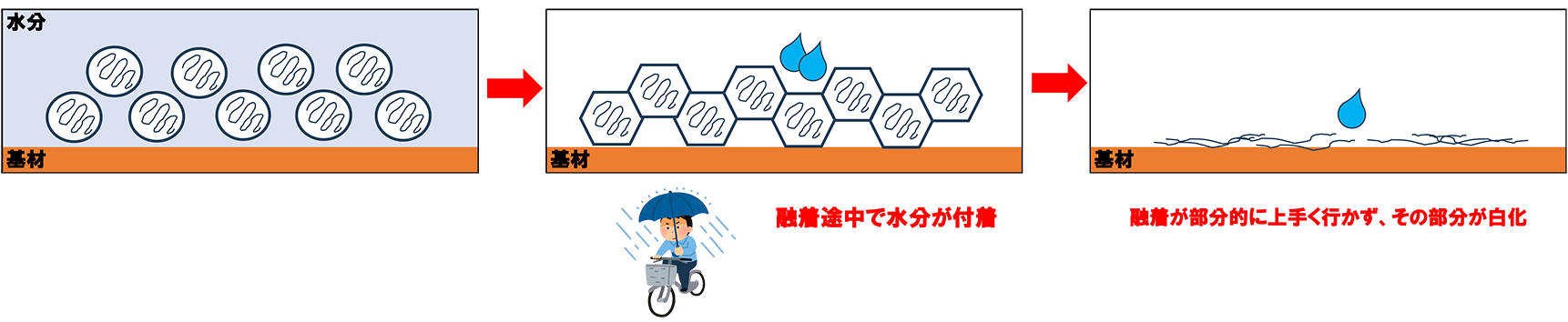

2液溶剤タイプの場合

スーパートップ遮熱などの2液塗料は、混合したA液とB液が反応し、

強固な塗膜となります。

しかし、A液とB液の反応中に水分が付着すると、A液が水分と反応してしまい、

その結果、「堅くてもろい白化した塗膜」となってしまいます。

白化の原因

なぜ白化が起きるのでしょうか?

事例①と事例②の白化までの経緯は、

上手く反応(融着)できず白くなるか、反応の結果白くなるか、

というそれぞれ異なるものでした。

上記事例でご説明した通り、白化の要因はともに水分です。

外部由来の水分が大きく影響します。

つまり、雨や雪、朝晩の気温差により発生する結露などです。

そのため、白化防止には、

「とにかく水分を避ける!反応(融着)段階で水分を寄せ付けない!」

ということが非常に重要なのです。

白化防止のための対策

白化の原因は水分です。とにかく水分を避けることが重要です。

特に、冬場は塗膜の乾燥(反応・融着段階)には、夏場に比べて長くかかります。

したがって、下記の条件下の場合、施工は避けましょう!

- 塗布後、24時間以内に雨・雪の予報がある

- 施工完了見込みがその日の15時を過ぎそう

- 日中ですら反応が進まないほど寒い(5℃未満)

塗膜が白化してしまったら・・・・?

事例①・事例②のような状況で白化してしまった場合、

研磨→下塗り→再塗装をすることを推奨いたします。

なぜならば、残念ながら白化してしまった塗膜が元の色に戻ることはないからです。

また、白化してしまった塗膜は、色ムラとは異なり、

本来の塗膜性能ではない可能性も高いです。

そのため、面倒ではありますが、再塗装をしてください。

↓↓↓過去記事のこちらをご参照ください!↓↓↓

「トップコートの色が変色している!なんで・・・(泣)?」~防水材不具合シリーズ第4弾~

硬化を早くすることはできないの?

「硬化促進剤という便利なものを使えばよい!」

というご意見が聞こえてきそうですね。

しかしながら、シートトップ等の水性塗料には、

残念ながら硬化を早くする手法はございません・・・・。

2液反応系溶剤塗料のスーパートップ遮熱、弾性トップ14では、

アクリルウレタン用硬化促進剤(当社品)の添加が可能です!

以下に、推奨添加量を記載いたします。

| スーパートップ遮熱 | 弾性トップ14 | |

| A液・B液set | 15㎏ | 15㎏ |

| アクリルウレタン用 硬化促進剤添加量 |

0.3㎏ | 0.5㎏ |

| %換算 | 2.0% | 3.0% |

こちらにも、硬化促進剤について触れています。↓↓

「防水材が乾かない!なんで?どうしたらよかったの(泣)?」~防水材不具合シリーズ第2弾~

【注意!】

当硬化促進剤は、

『冬場の反応を早める目的での添加』であることをご承知おき下さい。

気温が常温以上においての添加や、この割合を超えた量の添加は、

作業上の不具合や塗膜物性に影響を及ぼす恐れがあります。

おわりに

冬場に起こりやすい不具合である、白化についてお話いたしました。

低温下での塗装は、結露等に脅かされる前に、いかに塗膜を乾燥させるかが重要になります。

今回は防水材の特集として白化をご紹介いたしましたが、

もちろん外装材や床材にも通ずる不具合です!

原因を頭の隅に留めて頂き、当不具合を未然に防ぐ一助となりましたら幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

.jpg)

.jpg)