弊社製品について

2021/01/20

.png)

「断熱コートシリーズ」は冬でも効果があるってご存知でしたか?~「断熱コートシリーズ」の「保温性」~

管理者用.png)

突然ですが、断熱コートシリーズと言えば??

「断熱」

「夏涼しい!」

「省エネ!」

「部屋の中の温度が上がるのを防ぐ!」

「防音!」

「結露抑制!」

「白い!」

「厚み」

「あの独特な手触り!」(←?)

弊社内では、上記のような答えが返ってきました。

上記はすべて、断熱コートシリーズの特長を表しています。

しかし!

実は断熱コートシリーズには「保温性」という特長があるのをご存知ですか?

今日は、この「保温性」に着目して、説明していきますね。

「保温性」というと「冬」というイメージですが、

「結露抑制」と同様、冬期に効果を発揮するんです。

一般の塗料は、「温まりやすく冷めやすい」のですが、

断熱コートシリーズは、「温まりにくく冷めにくい」という特長があります。

これは、どういうことか、というと、

「温まりにくく冷めにくい」つまり「保温性が高い」ということになるんです。

「温まりにくいのに保温性?」

と思われる方もいらっしゃると思いますが、

サーモ機能付きの水筒を思い出してください。

「温かいものは温かいまま、冷たいもの冷たいまま」ですよね?

中の飲料などが同じ温度を維持する、ということになります。

これこそ、保温性なのです!

つまり、同じ温度を維持するということは保温効果が高い!ということなんです。

だからこそ、「温まりにくく冷めにくい」というのは

「保温性が高い」ということになります。

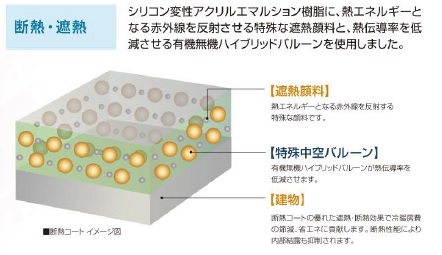

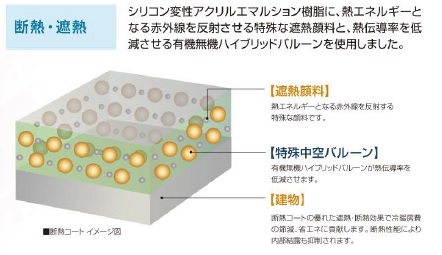

ここで、断熱コートシリーズのイメージ図を見てみましょう。

断熱コートシリーズには、「特殊中空バルーン」というものが使われています。

この「特殊中空バルーン」が、熱伝導率を低減させる働きをしています。

どういうことかというと、

このバルーンが熱を伝えない空気の層を作り、

この空気の層、つまり気泡が保温性を高めているのです。

この気泡の中の空気は温まると、その熱を保つ性質があります。

では、この「特殊中空バルーン」が入っている塗料と、

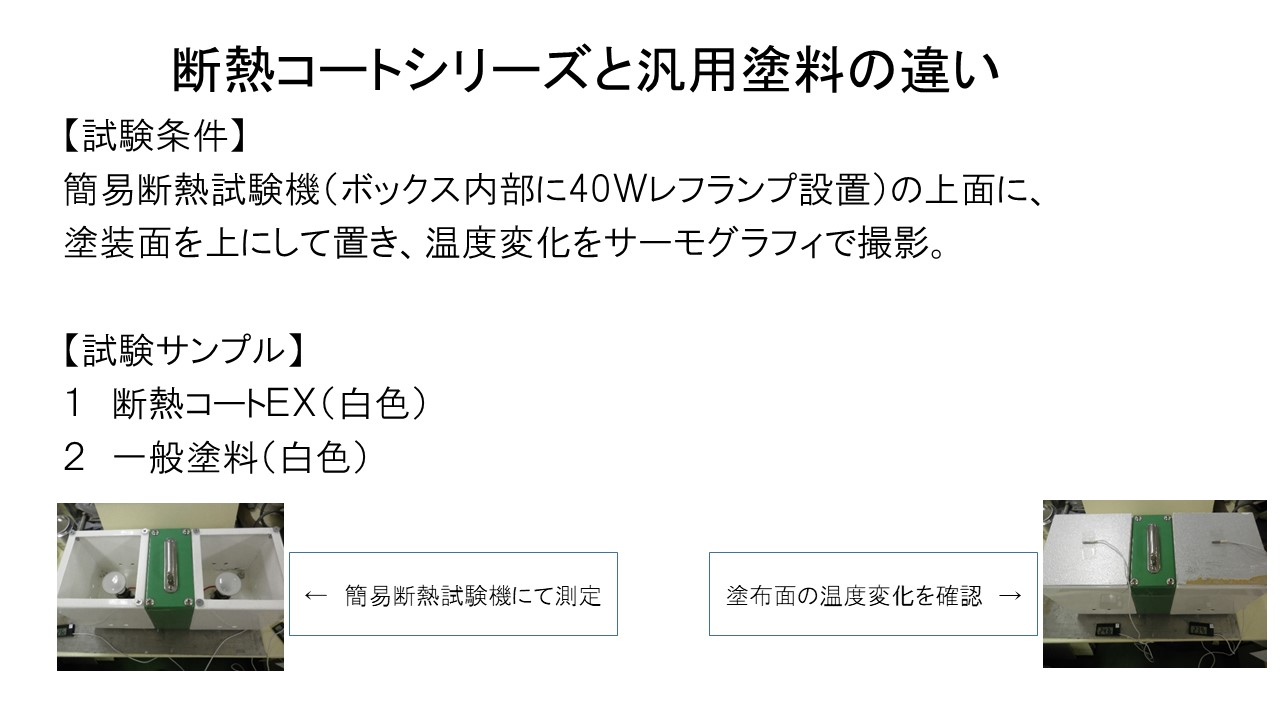

入っていない塗料では、どのくらい違うのでしょうか?

下記をご覧ください。

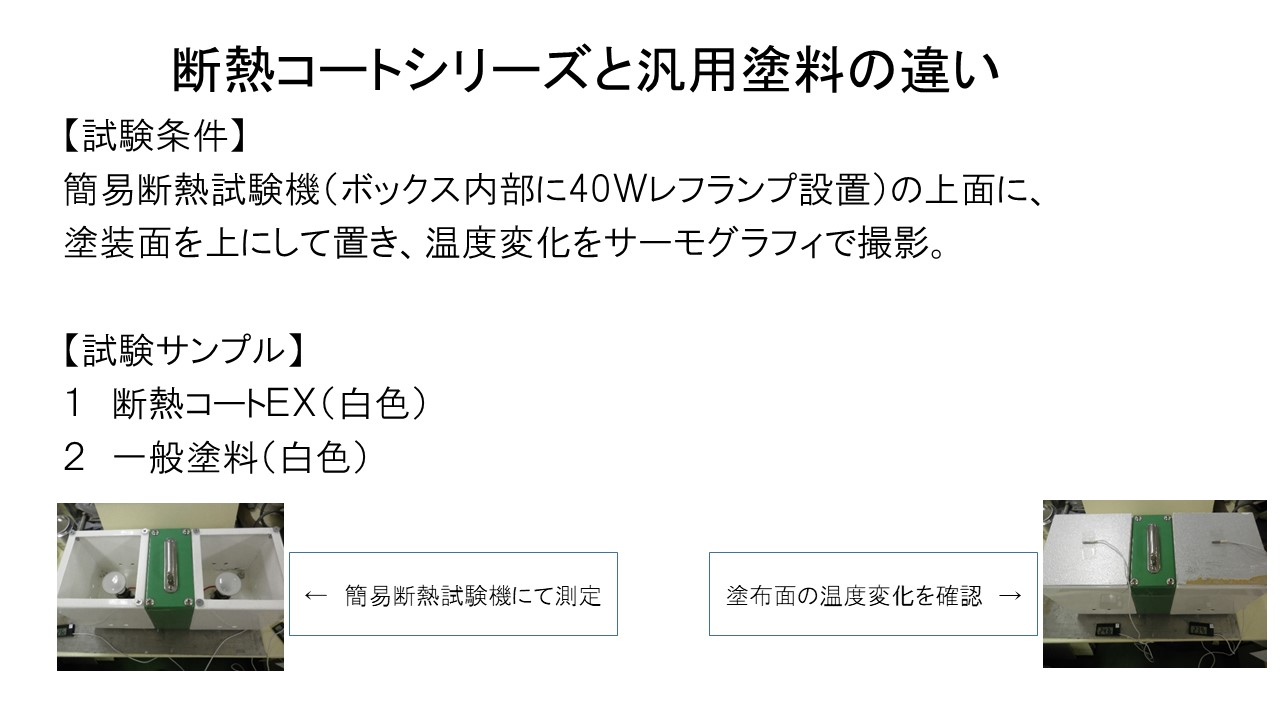

上記のような条件と装置で実験してみました。

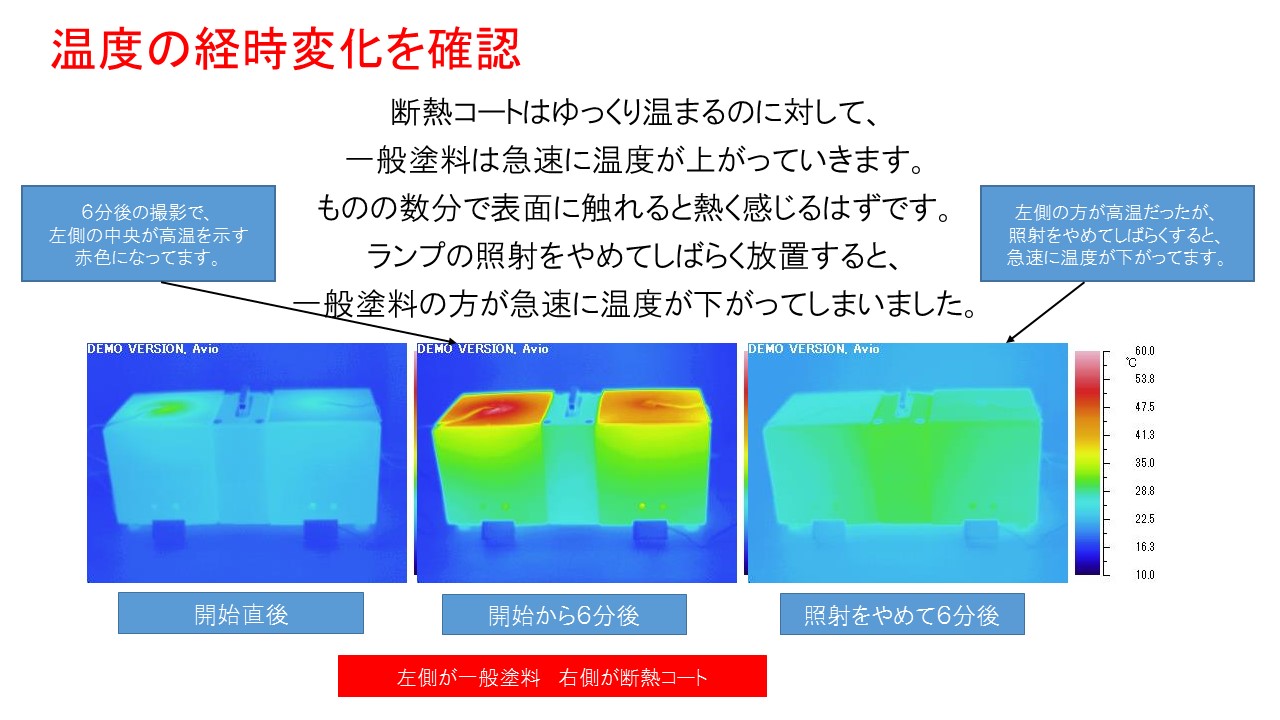

すると、下記のような結果が得られました。

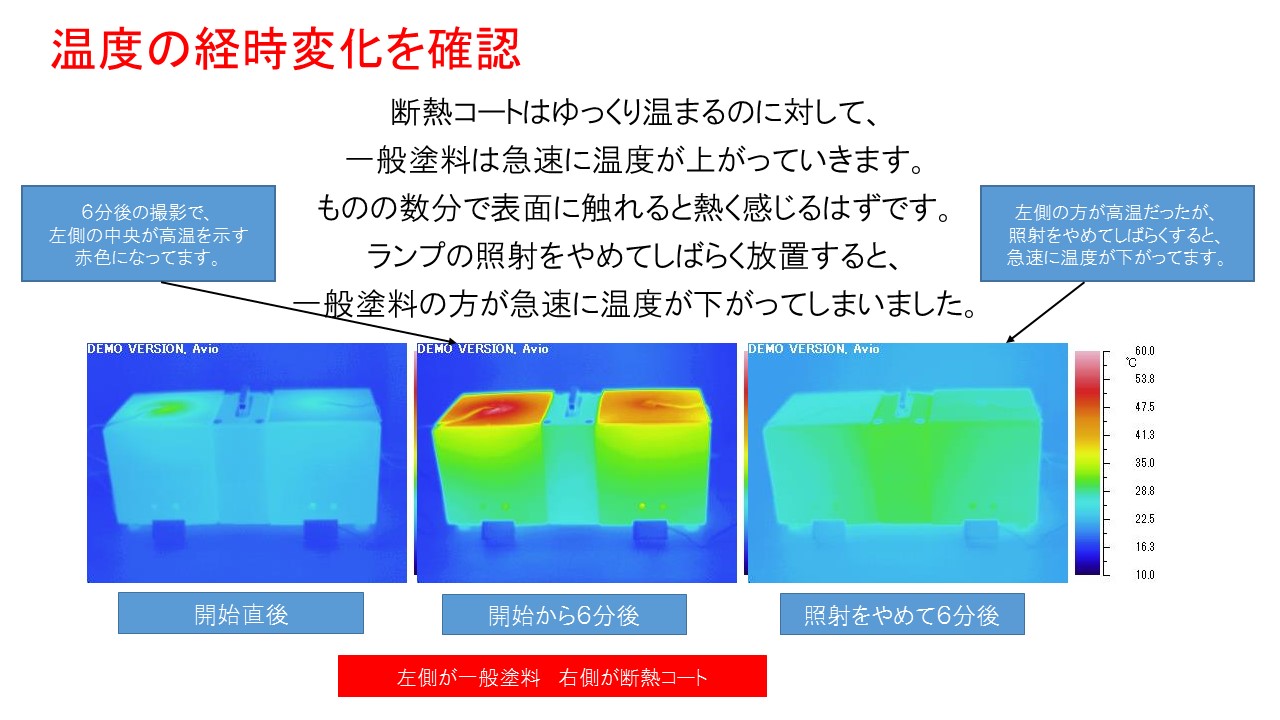

このことから、断熱コートEXを塗布したものは、ゆっくりと温まり、

ランプの照射をやめても、急激な温度低下が見られないということがわかります。

つまり、一般塗料と比較しても、「保温性が高い」ということが分かります。

「実験だけじゃなくて、実際はどうなの?」

と思われる方も多いと思います。

それでは、断熱コートシリーズのカタログには掲載されていない、

実際の施工事例を見てみましょう!

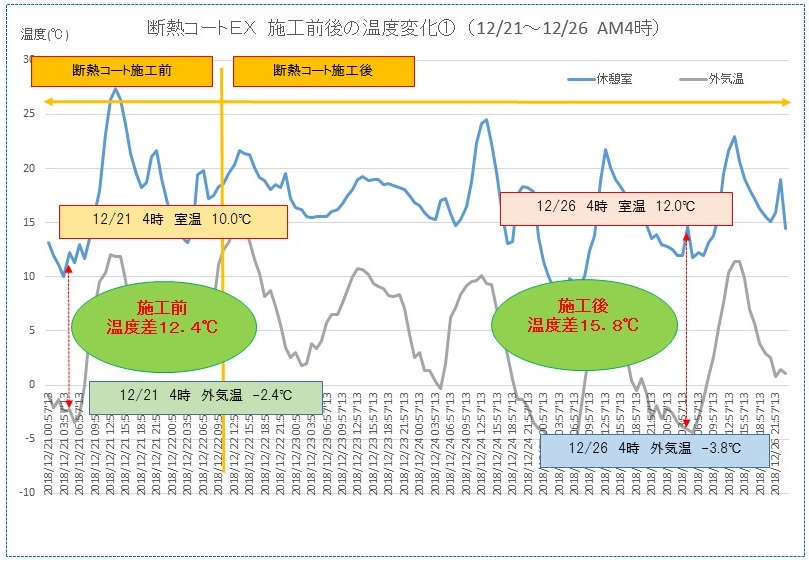

実際の施工事例①~冬期の断熱効果~

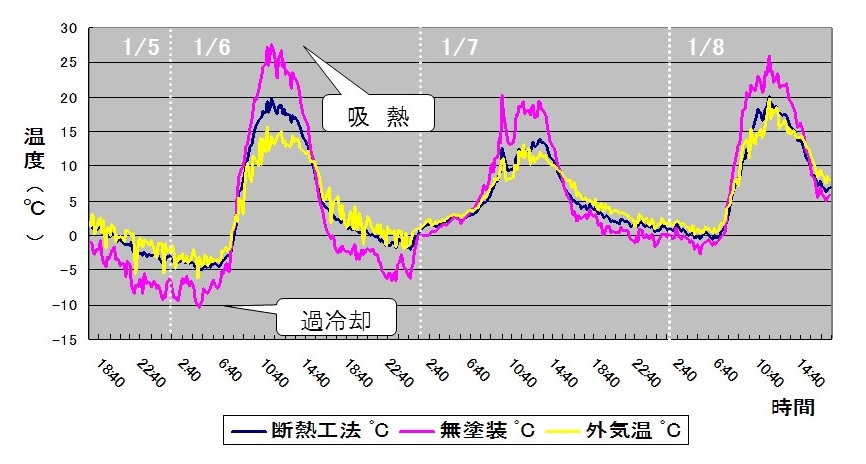

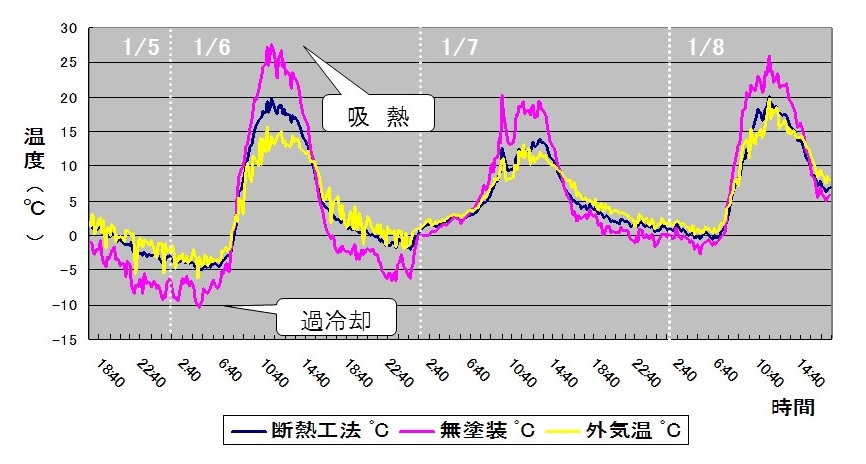

この結果がこちらです。

下記の表は「塗膜表面温度」のグラフです。

少々難しい表だが、断熱コートを塗装することにより、

夜間の過冷却、日中の吸熱を防止してくれることが分かります。

つまり

温度変化って、金属に非常に負荷を与えますからね。

さて、次の事例を見てみましょう。

実際の施工事例②~冬期の断熱効果~

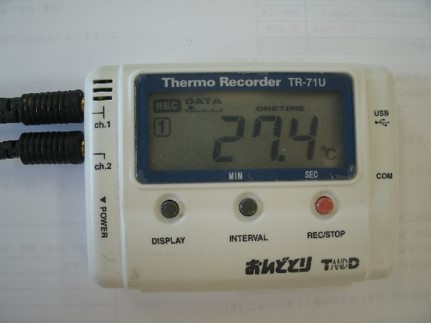

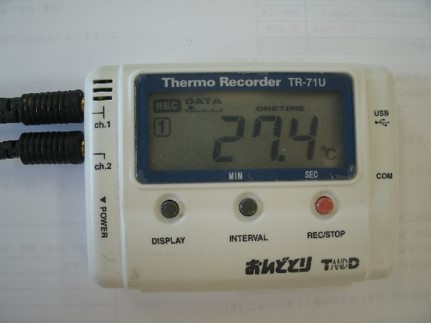

<温度測定器(おんどとりTR-71U)>

<守衛室内休憩室>

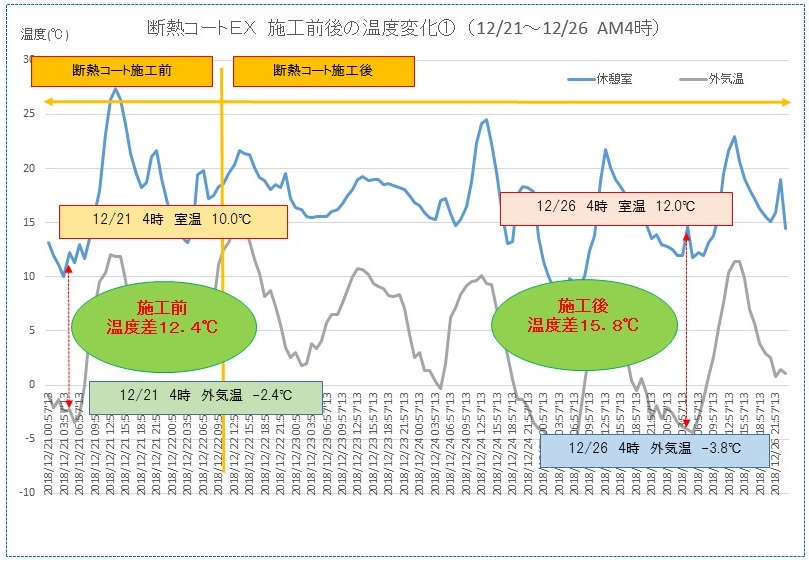

では、その結果を見てみましょう。

施工前後での温度変化

(冬場2018年12月21日~12月26日の午前4時で比較)

まとめると、

外気温が最も低くなる午前4時で比較した場合、

施工前に比べると、室温が高くなるという結果となり、

外気の影響を大きく受けずに室内温度が下がらず、

保温効果が向上していることが分かります。

つまり、断熱コートEXを施工することで、

冬場の部屋内の温度が下がりづらく、断熱効果が期待できる、

ということがわかります!

いかがでしたでしょうか?

断熱コートシリーズに、保温効果があるということが、

ご理解いただけたでしょうか?

断熱コートシリーズは、夏の暑さ対策だけではなく、

冬にも効果を発揮するんです!

先日、断熱コートの防水効果について、ご説明しましたが、

(詳しく知りたい方は、上記リンクからどうぞ!)

断熱コートシリーズ、非常に万能ですね!!

まだまだ寒さは続きそうです。

ぜひ、一度ご検討くださいね。

カタログのダウンロードはこちら!

「より詳しく知りたい!」

「実際のカタログが欲しい」

「実際に現場を見てもらいたい!」

という方は、こちらから、お問合せくださいませ。

お問合せはこちら!

「断熱」

「夏涼しい!」

「省エネ!」

「部屋の中の温度が上がるのを防ぐ!」

「防音!」

「結露抑制!」

「白い!」

「厚み」

「あの独特な手触り!」(←?)

弊社内では、上記のような答えが返ってきました。

上記はすべて、断熱コートシリーズの特長を表しています。

しかし!

実は断熱コートシリーズには「保温性」という特長があるのをご存知ですか?

今日は、この「保温性」に着目して、説明していきますね。

「保温性」というと「冬」というイメージですが、

「結露抑制」と同様、冬期に効果を発揮するんです。

一般の塗料は、「温まりやすく冷めやすい」のですが、

断熱コートシリーズは、「温まりにくく冷めにくい」という特長があります。

これは、どういうことか、というと、

「温まりにくく冷めにくい」つまり「保温性が高い」ということになるんです。

「温まりにくいのに保温性?」

と思われる方もいらっしゃると思いますが、

サーモ機能付きの水筒を思い出してください。

「温かいものは温かいまま、冷たいもの冷たいまま」ですよね?

中の飲料などが同じ温度を維持する、ということになります。

これこそ、保温性なのです!

つまり、同じ温度を維持するということは保温効果が高い!ということなんです。

だからこそ、「温まりにくく冷めにくい」というのは

「保温性が高い」ということになります。

ここで、断熱コートシリーズのイメージ図を見てみましょう。

断熱コートシリーズには、「特殊中空バルーン」というものが使われています。

この「特殊中空バルーン」が、熱伝導率を低減させる働きをしています。

どういうことかというと、

このバルーンが熱を伝えない空気の層を作り、

この空気の層、つまり気泡が保温性を高めているのです。

この気泡の中の空気は温まると、その熱を保つ性質があります。

では、この「特殊中空バルーン」が入っている塗料と、

入っていない塗料では、どのくらい違うのでしょうか?

下記をご覧ください。

上記のような条件と装置で実験してみました。

すると、下記のような結果が得られました。

このことから、断熱コートEXを塗布したものは、ゆっくりと温まり、

ランプの照射をやめても、急激な温度低下が見られないということがわかります。

つまり、一般塗料と比較しても、「保温性が高い」ということが分かります。

「実験だけじゃなくて、実際はどうなの?」

と思われる方も多いと思います。

それでは、断熱コートシリーズのカタログには掲載されていない、

実際の施工事例を見てみましょう!

実際の施工事例①~冬期の断熱効果~

| 施工概要 | 折板屋根(約300㎡) |

| 仕様 | 遮熱サビ止めプライマー 0.16㎏/㎡ 断熱コート 0.7㎏/㎡ スーパートップ遮熱 0.3㎏/㎡ |

| 施工時期 | 2007年12月 |

| 測定条件 | 2008年1月5~8日の断熱施工面と無塗装折板面の塗膜表面温度を比較 |

この結果がこちらです。

下記の表は「塗膜表面温度」のグラフです。

少々難しい表だが、断熱コートを塗装することにより、

夜間の過冷却、日中の吸熱を防止してくれることが分かります。

つまり

- 外気温による室内の温度変化軽減

- 金属疲労の防止

温度変化って、金属に非常に負荷を与えますからね。

さて、次の事例を見てみましょう。

実際の施工事例②~冬期の断熱効果~

| 施工概要 | 守衛室(外壁、鋼板屋根面) |

| 仕様 | 遮熱サビ止めプライマー 0.16㎏/㎡ 断熱コートEX 0.4㎏/㎡ 断熱コートEX 0.4㎏/㎡ (断熱コートEXは2回塗布) |

| 施工時期 | 2018年12月 |

| 測定期間 | 2018年12月~2019年1月 |

| 測定条件 | 守衛室内部に温度測定器(おんどとりTR-71U)を設置して、室内温度を測定 断熱コートEX施工前後の温度比較を行う ※ 測定器は、冷暖房の使用頻度が少ない休憩室に設置 |

<守衛室内休憩室>

では、その結果を見てみましょう。

施工前後での温度変化

(冬場2018年12月21日~12月26日の午前4時で比較)

まとめると、

| 夜間 | 温度差 | 室内 | 外気温度 | 日時 |

| 施工前 | 12.4℃ | 10.0℃ | -2.4℃ | 2018/12/21 4時 |

| 施工後 | 16.8℃ | 12.0℃ | -3.8℃ | 2018/12/21 4時 |

施工前に比べると、室温が高くなるという結果となり、

外気の影響を大きく受けずに室内温度が下がらず、

保温効果が向上していることが分かります。

つまり、断熱コートEXを施工することで、

冬場の部屋内の温度が下がりづらく、断熱効果が期待できる、

ということがわかります!

いかがでしたでしょうか?

断熱コートシリーズに、保温効果があるということが、

ご理解いただけたでしょうか?

断熱コートシリーズは、夏の暑さ対策だけではなく、

冬にも効果を発揮するんです!

先日、断熱コートの防水効果について、ご説明しましたが、

(詳しく知りたい方は、上記リンクからどうぞ!)

断熱コートシリーズ、非常に万能ですね!!

まだまだ寒さは続きそうです。

ぜひ、一度ご検討くださいね。

カタログのダウンロードはこちら!

「より詳しく知りたい!」

「実際のカタログが欲しい」

「実際に現場を見てもらいたい!」

という方は、こちらから、お問合せくださいませ。

お問合せはこちら!

.jpg)