見逃せない!プロが教えるトップコートのカブリ問題を防ぐ方法とは?

管理者用).png)

はじめに

改修の現場で最後に施工するトップコート。

屋根・防水・床現場の最後に施工するものです。

工事が終わり、まるで生まれ変わったかのようなキレイな現場は壮観の一言。

仕上がりの印象を左右するからこそ、キレイに仕上げたいものです。

今回は、このトップコートの「カブリ」にフォーカスして、

不具合の原因と対策について紹介していこうと思います。

「カブリ」とは?

ところで「カブリ」とは何でしょうか?

弊社でも、よく「カブリが悪い」などと言いますが、そもそもこの「カブリ」。

イメージが付くでしょうか?

もちろん、普段から塗料に慣れ親しんでいる方や、

ベテランの方々はよくご存知かと思います。

「カブリ」とは、塗料を塗った時の隠ぺい力のことを言います。

そして、一部の濃色によくあることなのですが、樹脂や色の特性上隠ぺい率が悪く、

下地の色が透けてしまうことがあります。

下記写真をご覧ください。

これはグレー色です。

白い紙の上に、当社のA-4フォックスグレーを塗っています。

これを見ると、下の白は透けていません。

次にこれを見てください。

下の白い色が透けているのがわかります。

また、下記の写真をご覧ください。

これは、グレー色の上に、オレンジと黄色を塗ったものです。

このように、グレー色が透けてしまっていることがわかります。

これを「カブリが悪い」、

つまり

「上に塗った塗料の隠ぺい力が低く、下地の色が透けている」ということになります。

カブリについてはご理解いただけたでしょうか?

上記については、樹脂や色の特性もあり、完全に防ぐことはできません。

そのため、樹脂や色の特性で「カブリが悪い」状態になってしまう色については、

弊社では調色前に、事前にお客様に必ずご確認をいただき、

お客様のご承認を得てから、製造に入ります。

しかしながら、色の特性以外で発生したカブリの悪さは、

ある程度防ぐこともできます!

次項で、その対策について、お話していきましょう!

「カブリ」の不具合の原因と対策

ここでは「カブリ」不具合の原因と対策について、

項目ごとに分けてご紹介します!

隠ぺい力関連~下地と上塗りの色の差~

下塗りと上塗りの色が大きく違う場合、塗布量が少ない箇所が透けてしまうことがあります。このような場合は1工程目に共色(調色品:白色=1:1の混合)の施工をすることで、

下地のカブリとトップコートの発色を改善できます。

実際にどのような仕上がりになるのかを見ていきましょう。

まずはこちらをご覧ください。

これは、カラートタンの写真です。

塗料は何も塗られていませんが、紺のような濃い青をしています。

このような濃色の面に、塗装をしていきます。

「①この上に、そのまま白を2回塗装した場合」と

「②この上に、共色1回塗装後に白を塗装」の

2パターンで施工していきます。

それがこちらです。

|

|

| ①白を2回塗装 上段(2層目):白色 下段(1層目):白色 |

②1層目に共色を塗装 上段(2層目):白色 下段(1層目):共色(1:1) |

①のパターンは1層目で薄い箇所が透けていることが分かります。

②の場合は共色がしっかりカブっていることが確認できます。

このように1層目の施工を共色にすることで下地の透けを防ぎ、

2層目でしっかり仕上げることができます。

淡彩色の下地に原色を塗装する場合も同様で、

特にイエロー系や赤系の鮮やかな色はカブリにくい傾向にあります。

このようなパターンでも共色の施工をご検討下さい。

詳しい施工方法はフローン床色見本帳をご覧いただくか、

各営業担当にお気軽にお問い合わせください。

対策

・下地と上塗りの色調が異なる場合は1層目に共色の施工を行う。

・イエロー系や赤系の鮮やかな色を施工する場合、1工程目を共色で施工する。

下地調整関連~下地の吸い込みによる隠ぺい不足~

コンクリート面の劣化が進んでいて、

吸い込みが止まっていない状態でトップコートを塗った場合、

仕上りが均一にならない可能性があります。

また、凹凸が激しい面では凸部の塗布量が少なくなり、

その部分だけ透けてしまうなんてこともあります。

吸い込みによって艶ムラが発生し再度塗装が必要になってしまった・・・

なんてことが無いように下地処理はキッチリ行いましょう!

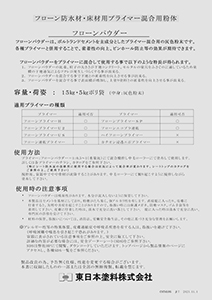

劣化が激しくてプライマーを何回も塗っても吸われてしまう、という場合は

フローンパウダーを組み合わせることで、吸い込みを遮断することができます。

フローンパウダーの写真

カタログはこちら↓↓

劣化が激しいコンクリート・モルタル面の改修の場合は是非ご検討下さい。

下地が荒れているときの下地処理やプライマーだけでは不安な時はどうしたらいい?~フローンパウダーの効果~

対策

・複数回プライマーを塗装し吸い込みを止める。

・吸い込みが激しい面にはフローンパウダーを組み合わせて吸い込みを止める。

・劣化が進んでいる場合は下地調整の工程を入れてから施工する。

どのプライマーを使えばいいの?という方のために、

下地とプライマーの組み合わせについて下記にて解説しています!

↓↓ぜひご覧ください!

「防水材のプライマーが多くて覚えられない!」にお応えします!どの下地にどのプライマーを使えばいい?

施工方法関連~ローラーの塗布量不足~

床面や防水面でトップコートを施工する時は、ローラーを使用することが多いと思います。

規定の使用量で施工して頂ければカブリは問題ないのですが、

薄く延ばして塗装した場合は、施工後に下地が透けてしまう恐れがあります。

また、薄く延ばして施工してしまいますと、

トップコート本来の耐久性が発揮できなくなり、劣化が早まってしまうことも。

トップコートの塗装には、塗布量と仕上がりのバランスが良い中毛ローラーを

推奨しています。

大塚刷毛製造(株)のWAKABA®(左)とPEACH®(右)が最もオススメです!

対策

・施工面積と使用量から塗料の必要量を計算し、使用量を守って塗装を行う。

・ローラー塗装は、塗布量と作業性のバランスが良い中毛ローラーを使用する。

ローラーの種類ってどんなものがあるの?という方の為に、

こちらの記事で解説しております!

いろいろなローラー~ハイパイルとかウーブンとか・・・・それって何が違うの?~

施工方法関連~希釈量の違い~

カタログ記載の希釈率を超えてしまうと塗料が薄くなってしまい、

粘度が下がってしまいます。

これにより、しっかり塗ったつもりでも実は薄塗りになっていたなんてことも・・・・。

またカブリが悪くなる他に、硬化不良の原因にもなりますので、

希釈はカタログ記載の範囲で行って下さい。

過剰に希釈して塗装した場合、艶引けや仕上りのムラが発生してしまいます。

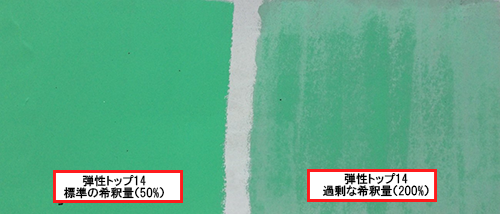

下記をご覧ください。

上記は、弾性トップ14を、標準の希釈量(50%)と、

過剰な希釈量(200%)のものを比較した写真です。

このように、過剰に希釈して塗装した場合、

写真のようにカブリが悪くなるだけでなく、艶引けや仕上りにムラが発生してしまいます。

またトップコートとしての性能(耐候性や遮熱性能)も発揮できなくなりますので、

私たち東日本塗料としては、決して推奨いたしません。

このような不具合が出てしまわないように、キッチリ仕上げたいですね。

対策

・希釈は規定の範囲内で行う。施工の前に、使用量と希釈率をカタログで確認する。

塗料関連~塗料の撹拌不足~

撹拌が不十分のまま塗装してしまうと、色や仕上りが均一にならずに

「塗装した時の色が違う」「塗ったけどカブらない」

といった不具合につながります。

缶を開けて電動撹拌機で缶の底までしっかり撹拌するか、

小分けして使う場合は上下逆さまにして缶を振ったりして充分に撹拌を行って下さい。

また、長期保管したものは一度缶を開けて沈降していないか確認し、

沈降や異常がある場合は使用を控え、新しいロットで揃えて施工して下さい。

対策

・缶を開けて電動撹拌機で混ぜる。

・小分けして使用する場合は缶の向きを変えて繰り返し撹拌する

・長期保管品は、缶の底の状態を確認する。異常がある場合は使用を控えて

新しいロットで施工する。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

色によっては、樹脂は色の特性上、カブリの悪さは避けられないものもありますが、

塗布量や施工方法をしっかり守ることで、カブリの悪さを防ぐことができます!

せっかく手間暇コストをかけて施工するのですから、

きれいなトップコートを手に入れてくださいね!

関連リンク

下地が荒れているときの下地処理やプライマーだけでは不安な時はどうしたらいい?~フローンパウダーの効果~

「防水材のプライマーが多くて覚えられない!」にお応えします!どの下地にどのプライマーを使えばいい?

いろいろなローラー~ハイパイルとかウーブンとか・・・・それって何が違うの?~

.jpg)

.jpg)